目次

「強調スニペットってよく聞くけど、どういう意味?」

「強調スニペットに表示するための方法は?」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

本記事では、強調スニペットについて、その概要や強調スニペットの種類、強調スニペットを表示する方法などを解説します。今よりも自社サイトを目立たせたいとお考えの方のために、強調スニペットを活用した対策を行うために必要な情報をまとめました。

強調スニペットを非表示にする方法も解説しておりますので、ぜひご一読ください。

強調スニペットとは

そもそも強調スニペットとはなんでしょうか。まずは強調スニペットの概要を解説します。

強調スニペットとは、Google検索で検索をした際に、検索キーワードからユーザーの知りたい質問・疑問に対する簡潔な回答を、検索画面の最上部に表示させるGoogle検索エンジンの仕組みのことです。フィーチャードスニペットとも呼ばれます。

強調スニペットに採用されると検索結果の最上部に文章・画像等とともに強調表示されるため、ページへのアクセス増加が見込まれます。強調スニペットを採用されるために、広告出稿のような特別なアプローチはありませんが、特定キーワードの検索上位を維持し続けていると、いつの間にか強調スニペットとして採用されます。つまりコンテンツSEOとの親和性が高い仕組みであるともいえます。

一方で検索結果の5~10位のページがいきなり強調スニペットに採用されることもありますので、サイト運営担当者は強調スニペット獲得を意識したコンテンツ作りをすることが求められます。

強調スニペットとナレッジパネルの違い

強調スニペットに関連して「ナレッジパネル(Knowledge Panel)」は混同されやすい言葉の一つです。強調スニペットもナレッジパネルも、ユーザーに簡潔な回答を表示する「アンサーボックス」の一種であることは共通していますが、以下の2点が異なります。

- 表示される位置

- 表示を決める仕組み

強調スニペットは基本的に検索結果画面の最上部に表示されるのに対し、ナレッジパネルの多くは検索結果の画面の右側に、検索順位とは別で表示されます。

また、強調スニペットは検索順位の上位のサイトから採用されるのに対し、ナレッジパネルに表示される内容は、Googleの「ナレッジグラフ」と呼ばれる巨大なデータベースから抽出されます。

強調スニペットの種類

続いては、具体的に強調スニペットの種類を解説します。強調スニペットと一口に言っても、さまざまな種類があります。どんな種類の強調スニペットがあるのか、一つずつみていきましょう。

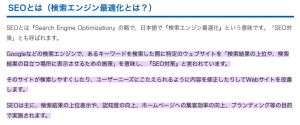

文章と画像

文章と画像は最も多くみられる強調スニペットの種類です。文章と画像の強調スニペットは、Knowクエリ(「何かを知りたい」といった意図のある検索ワード)の検索結果として表示されることが多いです。中には画像はなしで文章のみの場合もあります。

「SEO対策」で検索をすると、以下のように文章と画像の強調スニペットが表示されます。

また、強調スニペットのリンクをクリックすると、強調スニペットに採用された文章まで画面が移動し、該当の文章はハイライトされます。

表

強調スニペットには表タイプのものも存在します。料金表やランキングなど、回答が条件別に複数存在する場合に採用されることがあります。

「都道府県 人口 ランキング」で検索をすると、順位や都道府県、人口総数などの情報が表形式で表示されます。

リスト

リスケ形式で表示される強調スニペットも存在します。リストは、Doクエリ(「何かしたい」といった意図のある検索ワード)の検索結果として表示されることが多いです。

「Web広告 種類」で検索すると以下のようなリスト形式の強調スニペットが表示されます。

動画

動画形式の強調スニペットも存在します。テキストなどで表現しにくい内容を動画形式の強調スニペットで回答します。

「ラジオ体操」と検索をすると、動画形式の強調スニペットが表示されます。強調スニペットをクリックするとYoutube上の動画に遷移します。

強調スニペットに表示するための方法

続いては強調スニペットを表示するための具体的な方法を解説します。

自社のコンテンツを強調スニペットに表示する直接的なアプローチはありませんが、以下の方法などが強調スニペットに表示するために有効と考えられています。一つずつ見ていって、自社サイトで取り入れられるものから実施してみましょう。

ー検索結果で上位表示させる

強調スニペットの表示は、検索上位の中から多く採用されている傾向があります。ですので、SEO対策で検索上位を獲得できれば、強調スニペットに採用される可能性が高まります。

なお、ahrefsが強調スニペットの表示傾向について、以下のような調査結果を報告しています。

原文:

If your page is ranking anywhere in the top10 Google search results, it has a chance to also get the #0 spot — a featured snippet.

According to our data, it is 99.58% positive that Google only features pages that already rank in the top10.

When we performed this study, we had ~112 million keywords in our US database, almost ~14 million of which had featured snippets in their SERP.

In other words, according to Ahrefs’ data, ~12.29% of search queries have featured snippets in their search results.

翻訳:

ページがトップ10のGoogle検索結果のどこかにランク付けされている場合、#0スポット(強調スニペット)も取得する可能性があります。

私たちのデータによると、Googleはすでにトップ10にランクインしているページのみをフィーチャーしていることが99.58%確実です。

米国のデータベースには約1億1,200万個のキーワードがあり、そのうちの約1400万個がSERPにスニペットが含まれていました。

Ahrefsのデータによると、検索クエリの〜12.29%が検索結果で強調スニペットを使用しています。

出典:https://ahrefs.com/blog/featured-snippets-study/

強調スニペットのうち、99.58%が検索順位のトップ10であることから、最低でも検索順位は10位以上にする必要がありそうです。

簡潔かつ明確な回答を記載する

検索キーワードに対して、簡潔かつ明確な回答をコンテンツ内に記載することも重要なポイントです。強調スニペットは読者の質問や疑問に簡潔に回答を表示するものです。ですので、複雑で曖昧な回答が採用される可能性は低いでしょう。文字数で言えば100文字から200文字程度の簡潔な説明が採用されやすいです。

適切なHTMLタグでマークアップする

コンテンツの評価は「クローラー」と呼ばれるGoogleのアルゴリズムによって行われます。そのため、強調スニペットに表示してもらうために、コンテンツをクローラーに正しく読み取ってもらうことも重要です。読者ユーザーの質問に対する簡潔な回答を記載していても、それが強調スニペットに表示する「回答部分である」と認識されなければ、強調スニペットには表示されないからです。

コンテンツに適切なHTMLタグを使用してマークアップすることで、クローラーに読み取ってもらう可能性を高めることができます。段落には<p>、表には<table>タグ、リスト形式には<li>(<ol>、<ul>)タグを用いるなど、HTMLで正しくマークアップを行うことで、強調スニペットに採用されやすくなります。

しかし、何度もお伝えしている通り、強調スニペットに採用してもらうための直接的な方法はありません。「適切にHTMLタグを使用すれば必ず強調スニペットに採用される」といった因果関係がないことはGoogleも言及しています。重要なのは、Googleにとってもユーザーにとってもコンテンツが分かりやすいように、正しくマークアップをすることです。

Googleのポリシーに準拠する

強調スニペットに表示するためには、ページ内の情報がGoogleの「強調スニペットに関するポリシー」に準拠している必要があります。

Googleの「強調スニペットに関するポリシー」の内容としては、「差別的である」や「有害で危険である」など、公序良俗に反する内容が排除されることや「公共性の高いトピックにおいて合意が得られている内容に反している」内容などが排除されます。すなわち、強調スニペットに限らず、コンテンツつくりを行うにあたって大前提となる内容といえます。

それゆえに、強調スニペットに表示するために特に注意すべき項目はありませんが、Googleの「強調スニペットに関するポリシー」の理解は最低限必要ですので目を通しておくことをおすすめします。それほど文量もないので、さっと目を通しておきましょう。

出典:https://support.google.com/websearch/answer/9351707

強調スニペットを非表示にする方法

続いて強調スニペットを非表示にする方法を解説します。強調スニペットに採用されることによって、クリック率が下がり、ページ流入数が逆に下がることもあります。そのような場合には、以下のHTMLタグ設定で強調スニペットを非表示にすることができます。

「nosnippetタグ」 をページに設定

強調スニペットに採用されているページ全体を表示されないようにするには<head>タグ内に、次のタグを書き入れます。<head>内のどこに記述するか迷う場合は、閉じタグ</head>の直前の行に貼り付けましょう。

◆コード例

<meta name=”robots” content=”nosnippet” />

「data-nosnippetタグ」で表示させたくないテキストを設定

ページ全体ではなく、強調スニペットに採用されている一部分だけを非表示にしたい場合は、data-nonsnippetタグで囲います。<p><span><div>など数種類のタグで使用できます。

◆コード例

<span data-nosnippet>強調スニペットに表示させたくない部分</span>

「max-snippetタグ」を短く設定

「max-snippetタグ」を使用すれば、強調スニペットに採用される回答の文字数を制限することも可能です。例えば最大文字数を50字としておくと、あなたのコンテンツ内に50文字以下の回答がない場合は、強調スニペットに採用されにくくなります。

「nosnippetタグ」の記述同様、<head>内に、メタタグとmax-snippetを記述します。下記では50字を最大文字数としているため、51字以上の抜粋はされません。

◆コード例

<meta name=”robots” content=”max-snippet:50″>

強調スニペットの注意点

最後に強調スニペットの注意点を解説します。自社のコンテンツが強調スニペットに採用されれば、基本的にページ流入数増加が見込めます。そのようなメリットがある一方で、強調スニペットには注意点もあります。以下の強調スニペットの注意点をしっかり押さえておきましょう。

ページ流入数が減る可能性もある

強調スニペットに採用されれば、特定キーワードの検索結果の最上部に表示されるため、基本的にはページ流入数を増やすことができます。しかし、通常の検索結果に表示されなくなるため、広告と間違われてクリックを避けられることも。

また、強調スニペットの回答によって、読者ユーザーの質問・疑問が解決してしまうことでページがクリックされないことも考えられます。このような行動は検索にクリックを伴わないため「ゼロクリックリサーチ」とも呼ばれています。ゼロクリックリサーチは読者ユーザーからすると最速で回答を得られるためメリットがある一方、サイト側からすると集客につながらないためデメリットになることもあります。

採用傾向など仕様が変わることがある

強調スニペットは近年導入された仕組みであるため、Googleコアアップデートなどで仕様変更されてきています。Googleコアアップデートの際には、強調スニペットの採用傾向などの仕様に変更がないか、確認するようにしましょう。

強調スニペットのご相談は、東京のSEO対策・SEOコンサルティングMPHにお任せください

強調スニペットはGoogleの検索結果の最上部に強調表示されるため、ページへの流入増加を見込むことができます。読者ニーズを汲み取って、簡潔で明確な回答をコンテンツに記載し、SEO対策をしっかり実施し、検索上位を獲得できれば強調スニペットに採用される可能性が高まります。しかしながら、やみくもにコンテンツを作成しても、思ったような強調スニペット採用の成果を得られないことも。

本記事では、強調スニペットに表示するための方法などを解説してきましたが、初めて強調スニペット表示を狙うという方は、どんな施策が効果的なのか、その施策から実施すべきか、また具体的な施策を考えるのに時間がかかってしまうかもしれません。そういった時は、ぜひ東京のSEO対策・SEOコンサルティングMPHをご利用ください。

東京のSEO対策・SEOコンサルティングMPHは、 SEOに詳しい会社が手掛けるからこそ実現するサポートが充実しています。強調スニペット表示はもちろん、自社サイトの現状分析、課題分析、SEO施策の提案までサポートいたします。さらに、ほかの事業・マーケティング目的の見直しから、施策立案、実行までお客様に寄り添ったサポートをご提案します。

強調スニペット表示でページへの流入数を増やしたいのなら、私たち東京のSEO対策・SEOコンサルティングMPHの出番です。リクエストに合った丁寧なサポートを行います。

強調スニペット表示などSEO対策、マーケティング施策でお困りの際は、ぜひ、私たち東京のSEO対策・SEOコンサルティングMPHにご相談ください。

この記事を書いた人

MPH WEBコンサルティング事業部

専門分野:WEBコンサルティング,WEB広告,SEO,DX,MA

様々な企業・事業者のWEBマーケティングを支援してきたMPHのWEBコンサルティング事業部が、経営に役立つIT・WEBに関するノウハウや最新情報を発信しています。